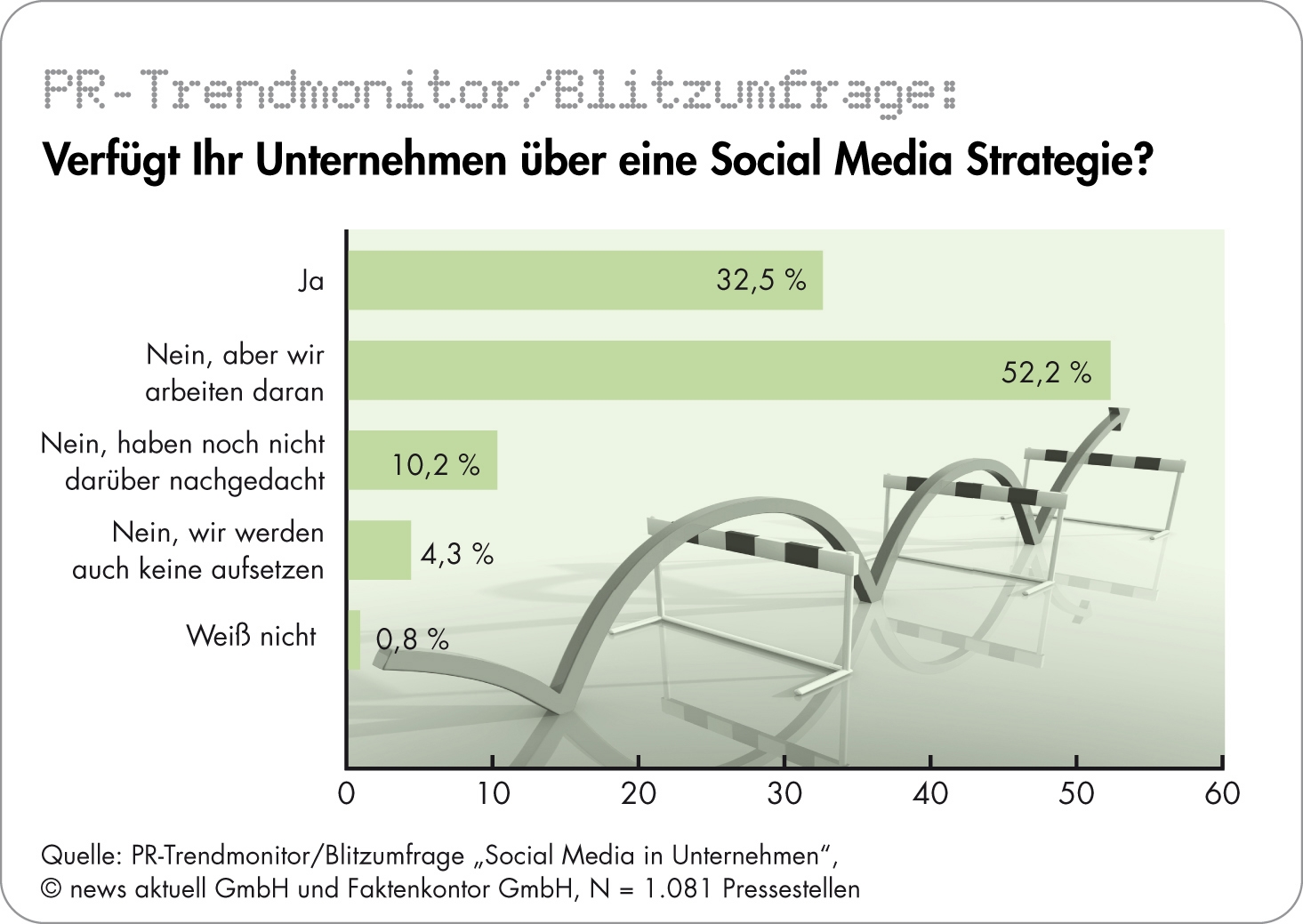

Das ist – positiv formuliert – das Ergebnis einer Blitzumfrage von news aktuell, wonach nur ein Drittel der deutschen Unternehmen über eine Social Media-Strategie verfügt (so die Original-Überschrift). Doch nicht genug damit, dass dies bereits bei jedem dritten deutschen Unternehmen der Fall ist: Knapp mehr als die Hälfte aller befragten Mitarbeiter gaben an, dass ihre Unternehmen derzeit dabei sind, eine solche Strategie zu entwerfen. Nicht mit dem Gedanken gespielt oder diesen verworfen haben demnach nur knapp 15 Prozent der Unternehmen.

Ein weiteres zentrales Ergebnis der Umfrage unter mehr als 1.700 Fach- und Führungskräften aus PR- Agenturen und Pressestellen verschiedener Unternehmen: Gut jede vierte Firma stellt für die Web 2.0-Kommunikation zusätzliche finanzielle Mittel bereit (28,2 Prozent). Führend sind dabei Dienstleistungsfirmen, von denen bereits 38 Prozent eine Social-Media-Strategie haben, mit 23,6 Prozent bilden Verwaltungen und Verbände das Schlusslicht.

Hauptargument für die Nutzung der Kommunikationskanäle ist die kostengünstige Alternative der Kontaktaufnahme. Obwohl das Thema „Social Media“ von fast zwei Dritteln der Mitarbeiter von Pressestellen als wichtig angesehen wird („sehr wichtig“ 17,3 Prozent, „eher wichtig“ 44,6 Prozent), haben doch nur weniger als die Hälfte dieser Unternehmen ein Budget dafür (s.o.). Aus Sicht der PR-Agenturen halten allerdings nur 8,5 Prozent der Unternehmen das Thema für „sehr wichtig“.

Insgesamt überwiegt die Nutzung der sozialen Medien durch die Pressestellen (57,1 Prozent) vor den Marketing-Abteilungen (51,4 Prozent), während die Chefs selber weit weniger im Web 2.0 aktiv sind (13,4 Prozent). Meistens dürfen sich nur zwei bis fünf Mitarbeiter offiziell im Namen des Unternehmens in Sozialen Netzwerken äußern (55,6 Prozent), nur 6,1 Prozent der Unternehmen erlauben allen ihren Mitarbeitern sich in sozialen Netzwerken zu Unternehmensfragen zu äußern.