DFB-Präsident Theo Zwanziger hat auf Einladung der Stadt Köln und des Deutschen Olympischen Sport-Bundes im Kölner Rathaus eine Rede zum Thema „Sport zwischen Kommerzialisiierung und sozialem Engagement“ gehalten. Eine ziemlich langweilige und müde Angelegenheit, wenn ich dem Bericht von Frank Nägele im Kölner Stadt-Anzeiger folge:

Das Wetter war schön, alle machten auf schön Wetter. Unter den am Ende begeistert applaudierenden Gästen waren der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters und der NRW-Innenminster Ingo Wolf, aber keiner, der dem umstrittenen Mann unagenehme Fragen gestellt hätte. Vermutlich war das auch nicht Sinn und Zweck der vierten „Kölner Sportrede“. Als Präsident des größten Einzelsportverbands der Welt Theo Zwanziger leicht reden über Chancen der Kommerzialisierung – so lange sie selbstverständlich „ehrlich“ von statten geht. Dieser Eindruck überwiegt beim Blick von außen auf den Verband und seine gigantischen Erlöse nicht immer.

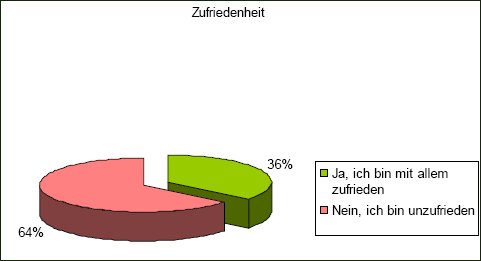

Doch es geht mir nicht um Neidfragen. Beim jüngst absolvierten siebten Seminar zur Erlangung der C-Lizenz Vereinsmanagement zum Thema Marketing und Projektmanagement drehte sich die Diskussion lange Zeit um folgenden Widerspruch: Auf der einen Seite sollen sich Vereine und Verbände professionalisieren, müssen strikten Auflagen genügen und dürfen sich keine Fehler leisten, auf der anderen Seite sollen sie dies mit Ehrenamtlichen und Ehrenamtlern bewerkstelligen. Dass das ein derzeit wachsendes Missverhältnis ist, muss ich nicht betonen.

Vor diesem Hintergrund den Herrn und Meister der unvergleichlichen Wertschöpfung im Fußball über den Wert der Gemeinnützigkeit parlieren zu hören (wenigstens imaginär), das tut dann schon weh. Es geht nicht, wie von Zwanziger kritisiert, um den „Verzicht auf kommerzielle Betätigung“, sondern im Gegenteil um die Anerkennung oder auch die Entlohnung des sozialen Engagements. Die Grundtendenz, dass immer weniger Sportbegeisterte dazu bereit sind, die sich fortlaufend ehrenamtlich für die wachsenden Aufgaben zu betätigen, wird durch gute Reden nicht umgekehrt.

Sehr treffend klingt die Formulierung Frank Nägeles über den Duktus des DFB-Präsidenten „mit der routinierten Mischung aus Verbindlichkeit, Pathos und Aufrichtigkeit, die seinen Reden oft den Anstrich von Predigten gibt, an deren Ende doch das Gute siegt.“ Weit weniger kritisch, sondern eher unwillkürlich Zustimmung heischend (da ebenso unverbindlich verbindlich wie offenbar die ganze Rede) der Beitrag auf fokus.de: „Zwanziger will Kommerzialisierung sinnvoll nutzen“.