In der selbst ernannten „frechen Rubrik“ betitelt „Jetzt ich“ im Kölner Stadt-Anzeiger hat jüngst Anne-Kathrin Gerstlauer die Internet-Auftritte der Spitzenpolitiker im Vorfeld der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen untersucht. Ich mag die Kolumne, weil dort Mitarbeiter der Jugendseite des Blattes ihre Meinung sagen. Das Fazit der Autorin: Alle politischen Spitzenkräfte vertun die Chance, sich glaubhaft und informativ im Netz zu präsentieren. Daher die Überschrift in Bezug auf deren Onlinepräsenz:

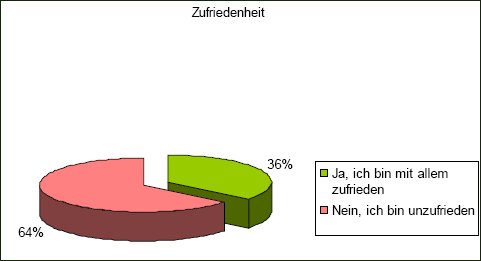

Ihr berechtigtes Argument ist, dass 2005 nur die Hälfte aller 18- bis 21-Jährigen wählen ging. Daher wären die Politiker gut beraten, die Netzwerke, in denen sich sehr viele der jungen Wähler tummeln, für klare und verständliche Wahlbotschaften zu nutzen. Doch da herrscht weitgehend Fehlanzeige. Zu den Kandidaten im Einzelnen: der Ministerpräsident im Gegenwind Jürgen Rüttgers erklärt zum Einstieg : „Meine Seite ist Ihre Seite“, was vermutlich heißen soll: „Meine Meinung sei bitte auch Ihre Meinung“. Dort sind zwar einige Filme verlinkt (meist aus dem NRW CDU-Podcast auf Youtube), doch Verlinkunegn zu Netzwerkseiten finden sich dort nicht – ganz im Gegensatz zur Seite seiner Herausfordererin Hannelore Kraft. Beide erklären sich übrigens zum Gewinner des TV-Duells, das objektiv betrachtet keinen Sieger hatte. Die Youtube-Filme sind bei ihr teilweise direkt in die Seite eingebettet, unten stehen die Links zu Youtube, Facebook, Twitter, Flickr, StudiVZ und Wer-kennt-wen.

Der FDP-Spitzenkandidat Prof. Dr. Andreas Pinkwart – seines Zeichens auch „Minister für Innovation“, worauf Anne-Kathrin Gerstlauer zurecht hinweist – hat dagegen jedoch eine eher langweilige Seite zu bieten. Immerhin Links zu Youtube und Twitter. Doch nach Meinung der Junge Zeiten-Autorin kennt er offenbar „die vielfältigen Möglichkeiten des Internets“ nicht. „Bis auf eine eigene Homepage präsentiert er sich in keinem einzigen Netzwerk.“ Nicht viel besser sieht die Seite der Grünen-Spitzenpolitikerin Sylvia Löhrmann aus, immerhin aber mit Links zu Facebook, Flickr und Youtube. Die Spitzenkadidatin der Linken in NRW, Bärbel Beuermann, hat gar keine eigene Website (jedenfalls habe ich keine gefunden), aber ein Profil auf Facebook ohen Foto und sonstige Angaben.