Deutsche Verbraucher sollten sich was schämen: Anstatt auf Althergebrachtes zu achten, richten sie sich womöglich nach dem Preis oder – noch schlimmer – nach der Qualität! Eine gemeinsame Untersuchung des Marktforschungsunternehmens GfK und der Werbeagentur Serviceplan hat jedenfalls ergeben, dass jährlich im Durchschnitt 40 Prozent der Stammkunden von Markenprodukten abwandern. Am schlimmsten ist es offenbar bei Kartoffelchips, Tütensuppen und Alufolie. Also ehrlich! Geht’s noch?

Die treuesten Verbraucher finden sich hingegen in den bereichen Gesichscreme, Zahncreme und Shampoo, aber auch Schokolade, Kaffee und Bier. Das leuchtet ein, die erstgenannten Produkte haben meist eine als wohltuend empfundene Wirkung, bei den zweitgenannten handelt es sich um Geschmacksfragen bei Luxusartikeln, bei denen ich auch nicht die erstbesten Produkte nehme.

Zum Vergleich: Vor drei Jahren belief sich die durchschnittliche Marken-Abwanderung noch auf 32 Prozent. Als Grund für die steigende Untreue der Markenkonsumenten wird der Zickzack-Kurs vieler Unternehmen bei der Präsentation ihrer Marken genannt. Fast die Hälfte der 100 wichtigsten Marken ändere alle zwei Jahre ihren Werbeslogan. Die machen es uns Kunden also leicht, ihnen den Rücken zu kehren und uns anderen Verheißungen zuzuwenden. Stammkunden machen oft etwa 60 bis 70 Prozent des Umsatzes eines Produktes aus.

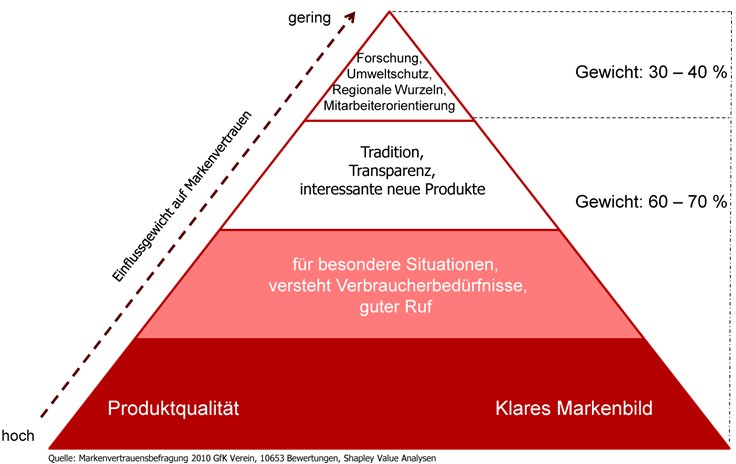

Der Meldung zufolge ist Vertrauen der „wichtigste Treiber des Marktanteils“, die GfK ist mittlerweile sogar in der Lage einen Vertrauensindex respektive die Loyalität der Kunden gegenüber Marken zu messen, von der der Verkaufserfolg demnach unmittelbar abhängt. Nicht zu vergessen jedoch, wie Serviceplan in einer Zwischenüberschrift hervorhebt: „Subjektive Uniqueness und soziale Akzeptanz entscheiden über Markenvertrauen.“ Hatte ich’s doch die ganze Zeit schon vermutet!