Der Machtkampf zwischen Google und Facebook aus Sicht der FAZ und des PR-Bloggers Christoph Bauer vom heutigen Tage. Die FAZ berichtet ausführlich über die Vorstellung des Google-Vorstandsvorsitzenden Eric Schmidt bei der Mobilfunkmesse in Barcelona. „Mobile first“ lautet demnach die Devise des Internetgiganten, der aktuell angeblich 60.000 der so genannten Android-Handies ausliefert (mit dem Google-eigenen Handy-Betriebsssystem). Dennoch sieht Christoph Bauer das Zuckerbergsche Facebook-Netzwerk deutlich im Vorteil gegenüber „der Maschine“ Google.

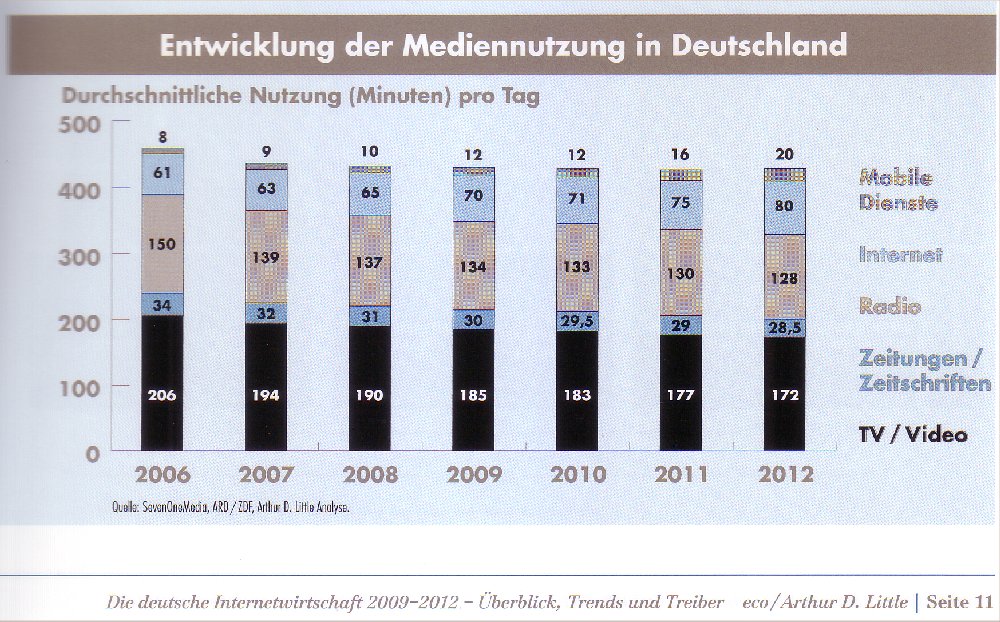

Eric Schmidt sieht laut FAZ die Verkäufe von Smartphones in spätestens drei Jahren diejenigen von PCs überholen. Als Kernkompetenz für mobile Internetdienste der Zukunft beschreibt er die Verbindung von Konnektivität, der Rechenleistung des eigenen Geräts und diese kombiniert mit der von hunderttausenden mit dem Datennetz verbunden Rechner (Cloud Computing). Ziele seien zum Beispiel, durch eine Simultan-Übersetzung via Cloud Computing mit Menschen anderer Sprachen zu telefonieren oder bei Angabe des Fotos eines Gebäudes zu erfahren, um welches es sich handelt (neuer Dienst „Google Googles“).

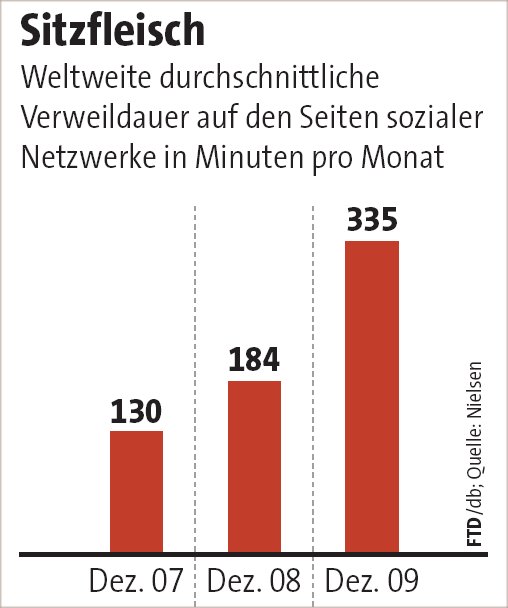

Demgegenüber führt der PR-Blogger die Vormachtstellung von Facebook nicht nur mit seinem sozialen Netzwerk, sondern auch mit dem Facebook Connect-Konzept (direktes Einloggen mit den Netzwerk-Kenndaten, bereits auf 80.000 Websiten integriert) und den schier unbegrenzten Möglichkeiten des Social Targeting (Werbungen erreichen Einzelnutzer auf der Basis ihres Sozialprofils). Schließlich hat Facebook bereits Google als Haupterzeuger von Traffic abgelöst. Das bedeutet auch, dass mittlerweile mehr Nachrichten über soziale Netzwerke angesteuert werden als über die Google-Newssuche. Dazu passt, dass Facebook alleine im vergangenen Januar die durchschnittliche Verweildauer der Netzwerknutzer gegenüber Vormonat um fast 10 Prozent steigern konnte.

Ein weiterer Artikel in der heutigen FAZ befasst sich ebenfalls mit Facebook. Friederike Haupt kritisiert unter anderem, dass nach dem Relaunch der Netzwerkseiten das Feld zum Abmelden nicht mehr gut sichtbar, sondern versteckt ist. Facebook, so der Vorwurf, nutze die Naivität seiner Kunden aus. Als Konsequenz daraus lockten die kaum geschützten Daten auch Kriminelle an. Einen drastischen Fall des Identitätsdiebstahls hat vor einer Woche Tina Groll in der Zeit online dargelegt. Die weitere Argumentation im FAZ-Artikel lautet jedoch, die Betreiber der sozialen Netzwerke hätten kein Interesse daran, ihre häufig naiven und gutgläubigen Nutzer über die Gefahren der Cyberkriminalität aufzuklären.

Erst vor wenigen Wochen hätten Google-Forscher vor der Aushöhlung der Privatsphäre in Netzwerken wie Facebook und Myspace gewarnt, ehe dann mit „Buzz“ das nächste eigene Netzwerk präsentiert wurde, prompt wiederum von Datenschützern kritisiert. Der Software-Entwickler Marc Canter (ehemals Macro-media-Mitbegründer) sieht den Auftakt zur „Schlacht um die eigene Identität im Web 2.0“ erfolgt. Daher hat er bereits vor Jahren die Initiative „Identity Gang“ gegründet, die eine Aufklärung und Selbstkontrolle über die digitale Identität zum Ziel hat. Laut USA Today geht Facebook sogar juristisch gegen Internetseiten vor, die beim Ausstieg aus sozialen Netzwerken helfen. „Die Menschen müssen sich endlich klar machen, dass es auch anders geht“, wird Marc Canter zitiert.