Zwei Meldungen haben mich jetzt erreicht, deren Nutz- und Neuigkeitswert ich allerdings anzweifle. Zum einen blickt „Yahoo!“ aus Anlass seines 15-jährigen Bestehens nach eigener Aussage in die „digitale Kristallkugel„, zum anderen erklärt PR-Professional, dass Google der „meist gefürchtete Internet-Konzern der Deutschen“ ist.

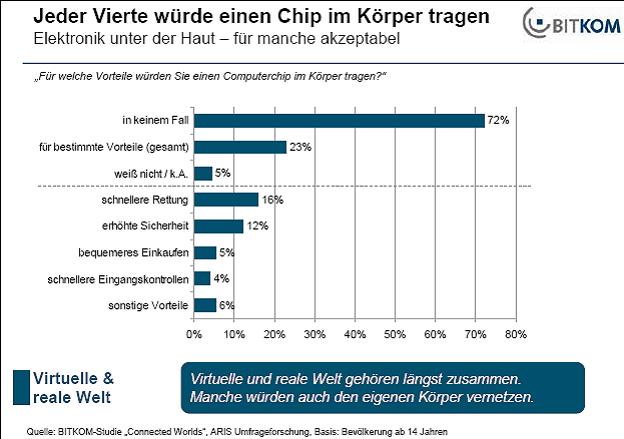

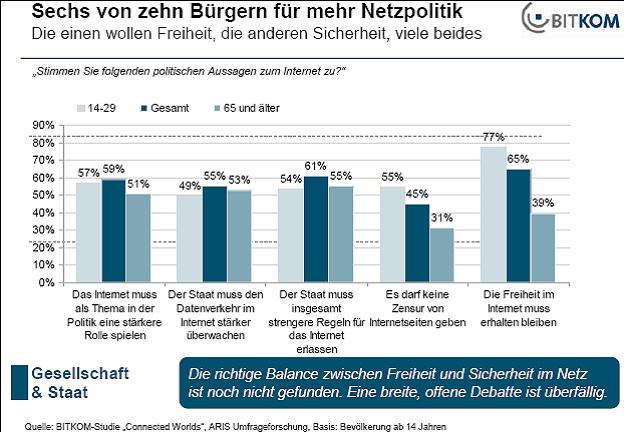

„Das Web heute alltäglicher als eine Tasse Kaffee“ lautet die erste interessante Mitteilung der Yahoo!-Mitteilung. Statistiken der Umfrage zu täglichen Angewohnheiten unter Deutschen: 89 Prozent mailen, 78 Prozent suchen online, mehr als drei Viertel lesen online Nachrichten, dagegen trinken nur 73 Prozent Kaffee und nur noch 68 Prozent sehen fern. Mehr als 75 Prozent der Befragten könnten sich hierzulande ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen, heißt es weiter. Bei der Bitcom-Studie vor einer Woche waren es dagegen nur 58 Prozent, die sich ein leben ohne Web nicht mehr vorstellen können (texthilfe berichtete). Für diese Aussage („absolut unverzichtbar“) findet sich bei Yahoo! dann noch eine überwältigendere Mehrheit von 90 Prozent (also was denn nun?)! Und wem soll ich nun mehr Glauben schenken? Ich tendiere mal zum Verband…

Die andere Meldung, die bisher einzig pr-professional.de zitiert, bezieht sich auf eine Kurzumfrage von Faktenkontor und Toluna. Demnach fürchteten sich die Deutschen laut einer repräsentativen Umfrage am meisten vor Google (38 Prozent), gefolgt von Facebook (23 Prozent) und Microsoft (15 Prozent). Befürchtet würden vor allem Viren, Datenmissbrauch und versteckte Zusatzkosten. Der glaubwürdige Informationsdienst leitet daraus ab, dass die PR-Verantwortlichen auf diese Ängste reagieren sowie bei der Zusammenarbeit mit bestehenden Internetplattformen auf die Seriosität achten sollten. Zuletzt wird Bundesverbraucher-schutzministerin Ilse Aigner zitiert, teils in indirekter Rede: „Branchenriesen wie Facebook, Apple, Google oder Microsoft können im Internet ganze Persönlichkeitsprofile erstellen und niemand wisse, was genau gespeichert werde“.

Der Verweis auf die Quelle „Toluna Quick Surveys“ lässt mich allerdings ein wenig an der Seriosität zweifeln: die Community-Website für Meinungsäußerungen bietet offensichtlich für Konzerne kostenpflichtige „gesponsorte Umfragen“ unter den angeblich 400.000 Mitgliedern (deutschland- oder weltweit?) an. Allerdings gibt es keinen Pressebereich. Bei der PR-Agentur Faktenkontor, die einen durchaus seriösen Eindruck macht, ist das Ergebnis der Umfrage auch nicht im Pressebereich zu finden, allerdings die Ergebnisse einiger anderen, die ebenfalls zusammen mit Toluna erstellt wurden. Die vermutlich vorwiegend jüngeren Mitglieder können sich Punkte verdienen durch das Einstellen und Beantworten von „Quick Votes, Thematischen Umfragen oder regulären Umfragen“. Dafür erhalten sie Belohnungen, können an „Produkt-Tests“ teilnehmen und ihren „Level“ verbessern.