Anfang des Jahres hat der Spielwarenhersteller Wham-O mitgeteilt, dass er seine Frisbeeproduktion zu 50 Prozent zurück in den heimischen US-Markt verlegen wird. Bereits Ende Januar soll die Produktion mittels einer Partnerschaft mit Manufacturing Marvel America in den Staaten Californien und Michigan losgehen. Gemäß dem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag liegt das Wham-O Hauptbüro für die USA seit 2007 im kalifornischen Emeryville. Nachdem der Konzern 2006 an das chinesische Unternehmen Cornerstone Overseas Investment Limited verkauft worden war, wechselte er 2009 an das Beteiligungsunternehmen The Aguilar Group.

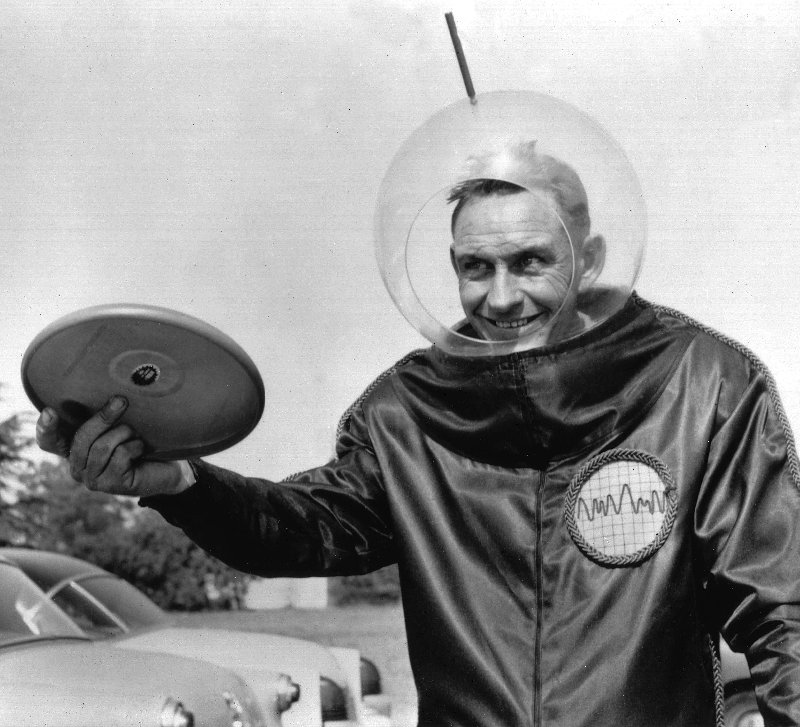

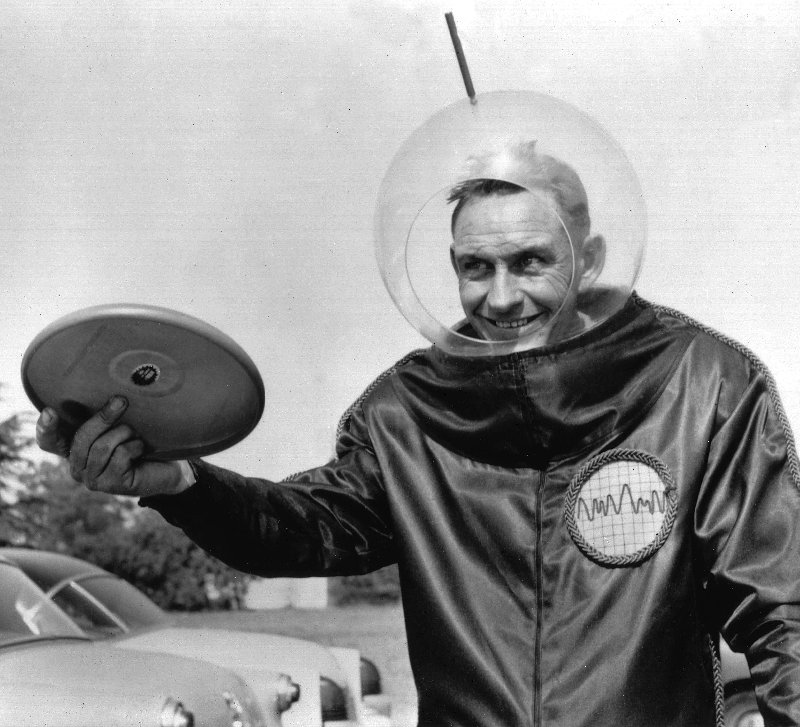

Die Geschichte des Unternehmens ist unter anderem mit dem Hula-Hoop-Reifen verbunden, neben vielen weiteren Freiluft- und Bewegungs-Spielsachen steht der Name auch mit dem Spiel-und Sportgerät Frisbee in engster Verbindung, da das Unternehmen die Markenrechte an dem Alltagsbegriff hält. Dieses Recht kann angezweifelt werden, wurde bisher jedoch gerichtlich nie strittig gemacht (angeblich wurde ein vor Jahrzehnten dazu angestrengtes Verfahren aufgrund mangelnder Relevanz nicht zugelassen). Die erste Produktionsreihe stammt nach Angaben des Erfinders Fred Morrison aus dem Jahr 1948 (Foto).

Der Pressetext von Wham-O zum Sportgerät Frisbee liest sich sehr poetisch. Allerdings gibt es ein paar Einwände dagegen zu erheben:

„In seinen Wurzeln ist Frisbee reine Energie, Emotion und Aufregung verschmolzen mit dem Geist („spirit“) eines hochfliegenden Wettbewerbs. Seit den ersten Anfängen, wann immer eine erste Person ein diskusartiges Objekt geworfen hat, um seinen anmutigen Fug durch die Luft zu bezeugen, blieb das Wesen der Frisbee unbezwungen und selbstverwaltet. Es war dieser abtrünnige Geist („spirit“), der Walter Frederik Morrison anzog, um in den 1950er Jahren die ersten Plastikflugscheiben zu erzeugen. Wham-O begann Morrisons Erfindung als Pluto-Platter herzustellen, zu bewerben und zu vertreiben, die nur wenige Monate später zum Markenzeichen Frisbee wurde. Erst 1964 fügte der konzernzugehörige „Steady“ Ed Headrick als Vater der modernen Frisbee konzentrische Kreise hinzu, verbesserte ihre Aerodynamik und revolutionierte den Flug der Plastikscheibe. Heute ist die Frisbee zu einem globalen Symbol des sorgenfreien und mutigen („spirited“) Wettbewerbs geworden. Seine einzigartigen Attribute hatten hunderte neuer, konkurrenzfähiger Individual- und Teamsportarten zur Folge.“

Den ersten Einwand liefert der Erfinder Fred Morrison (Bild von 1957) im oben verlinkten Buch selber: Die ersten Plastik-flugscheiben wurden bereits seit 1948 hergestellt. Der zweite Einwand betrifft den Beginn der Vermarktung als Pluto Platter 1957. Richtig ist, ab diesem Jahr begann das Unternehmen Wham-O mit der professionellen Massenproduktion und -vermarktung des bereits 1955 entwickelten Folgemodells „Pluto Platter“. Angeblich schlug ein Fremder dem Erfinder in einem Park in Los Angeles vor, mit seiner Flugscheibe zu Wham-O zu gehen. Am 23. Januar 1957 unterzeichneten Morrison und seine Frau den Vertrag, während der „Pluto Platter“ sogar bereits zehn Tage zuvor, seit dem 13. Januar 1957, durch Wham-O vertrieben wurde.

Der dritte Einwand allerdings betrifft die fragliche Rechtmäßigkeit des eingetragenen Warenzeichens: Die Wham-O Geschäftsführer Richard Knerr und Arthur Melin setzten noch im selben Jahr, ab dem 8. Juli 1957, das Wort „Frisbee“ zusätzlich mit auf die Verpackung. Fred Morrison hielt den Namen für unbrauchbar und bezeichnete ihn als „schrecklich“ und „verrückt“. Zweifellos hängt dieser Begriff mit den historischen Kuchenblechen der Bäckerei „Ma Frisbie’s“ aus Connecticut zusammen, die Studenten umfunktionierten und zur Warnung beim Zuwerfen der „Frisbie-Pie“-Bleche sich „Frisbie!“ zuriefen. Dieser Ausruf wurde aller Wahrscheinlichkeit nach phonetisch falsch übertragen (es bestehen jedoch unterschiedliche Gerüchte über die Herkunft des Markennamens).

Tatsächlich war aber bereits vor dem handelsrechtlichen Eintrag des Markenzeichens auch die Schreibweise „Frisbee“ (mit Doppel-„e“, als Synonym für den „Pluto Platter“, u.a. in der Sports Illustrated-Ausgabe vom 13. Mai 1957) gebräuchlich. Daneben bestanden auch Schreibweisen wie „Frizby“, „Phrisbie“, „Frisbey“ und natürlich „Frisbie“. Dies belegt durch umfangreiche Recherchen Victor A. Malafronte in seinem „Complete Book of Frisbee“ (Oceanside, USA 1998, S. 205 ff.) und stellt damit die Legitimität des noch heute gültigen Warenzeichens für den umgangssprachlich gebräuchlichen Begriff „Frisbee“ in Frage.

Zuletzt bleibt festzuhalten, dass Wham-O aus dem Besitz der Markenrechte heraus bislang keinem Nationenverband wie dem Deutschen Frisbeesport-Verband e.V. das Führen des Begriffs „Frisbee“ im Namen untersagt hat, sondern lediglich aus Geschäftsinteressen anderen Herstellern. Im Gegenteil hat sich das Unternehmen sogar sehr „sportlich“ verhalten, wie sich Fred Morrison in der St. Petersburg Times aus Tampa Bay erinnert: „Sie hätten ihr eigenes Modell formen können, es gab ja noch kein Patent, nichts. Das spricht für den Charakter der Leute.”

Wham-O beförderte auch den Sportgedanken. Die Los Angeles Times zitiert Arthur Melin, der 1998 gegenüber den Pasadena Star-News sagte: „Wir wollten es nicht als Spielzeug benutzt wissen. Wir wollten, dass es ein Sport ist.“ Daniel „Stork” Roddick, der seit 1975 für Wham-O arbeitet, übernahm bei dem Konzern die „International Frisbee Association”. Heute sagt er, die offizielle Sportbezeichnung „Flying Disc“ (etwa auch bei den World Games) sei gut dazu geeignet, den Sport vom Spielzeug zu unterscheiden. Hoffentlich behält der Konzern seine „sportliche“ Unternehmenspolitik bei.